On en parle souvent avec crainte ou fascination, mais rares sont ceux qui pourraient vraiment les définir. Derrière le mot « algorithme », souvent perçu comme une force obscure ou omnipotente, se cache en réalité une logique simple, familière et omniprésente. Mieux comprendre leur fonctionnement, c’est peut-être déjà reprendre un peu la main sur notre vie numérique.

Chaque jour, sans que nous y prêtions attention, des algorithmes interviennent dans nos décisions les plus banales. Ils organisent notre fil d’actualité, choisissent la musique qui nous accompagne dans le métro, suggèrent une série pour le soir. Présents mais discrets, puissants sans visage, ils semblent parfois agir à notre place. Pourtant, avant d’être ce mot chargé de mystère, un algorithme est surtout un outil. Et comme tout outil, il obéit à des règles. Pas si compliquées.

Une idée familière, sous un mot impressionnant

Commençons par quelque chose de simple. Imaginez que vous préparez un gâteau au chocolat. Vous suivez les étapes dans l’ordre : préchauffer le four, mélanger les ingrédients, verser la pâte, enfourner, attendre. Félicitations, vous venez d’exécuter un algorithme.

Car au fond, un algorithme n’est rien d’autre qu’une série d’instructions logiques, structurées pour résoudre un problème ou produire un résultat. La recette d’un plat, l’itinéraire pour rejoindre une adresse, ou même la manière dont on trie ses mails en fin de journée relèvent tous de la même logique. La différence, avec les machines, c’est l’échelle à laquelle cette logique opère.

Dans le numérique, cette suite d’actions peut traiter des milliers d’informations par seconde, les comparer, les hiérarchiser, les croiser. Le principe reste pourtant identique : on part d’une situation donnée, on suit une méthode claire, on obtient un résultat.

Ce que fait vraiment un algorithme, étape par étape

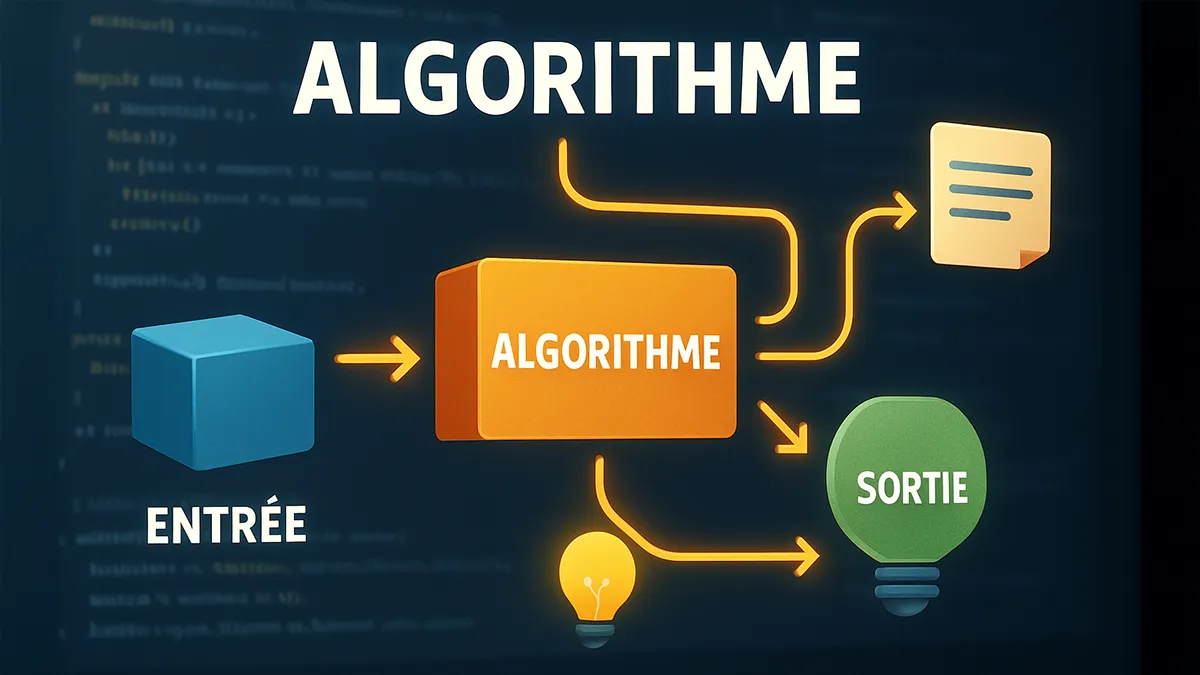

Pour fonctionner, un algorithme a besoin de trois choses : des données en entrée, des règles internes, un résultat attendu. L’idée n’est pas abstraite.

Prenons un exemple du quotidien. Vous cherchez « meilleure série policière » sur une plateforme. À ce moment-là, plusieurs éléments sont pris en compte : votre historique de visionnage, les tendances actuelles, les préférences d’utilisateurs similaires. L’algorithme trie, calcule, classe. En quelques millisecondes, il vous propose une sélection personnalisée.

Ce mécanisme repose sur des briques élémentaires. Les variables, qui stockent les données comme des ingrédients dans un placard. Les conditions, qui permettent au programme de faire des choix (« si vous aimez X, alors vous aimerez Y »). Et les boucles, qui répètent certaines opérations jusqu’à ce que le critère soit rempli. C’est la cuisine, mais avec du code.

Le tout s’orchestre dans un langage que les machines comprennent. Le résultat, nous le voyons tous les jours : une vidéo recommandée, une publicité ciblée, une réponse à une question que nous n’avons même pas encore formulée.

Quand l’algorithme apprend tout seul

Depuis quelques années, un nouveau type d’algorithme s’est imposé dans nos vies : celui qui apprend. Il n’attend plus qu’on lui dise exactement quoi faire, il observe, il généralise, il adapte son comportement au fil des données qu’il reçoit.

C’est ce qu’on appelle l’apprentissage automatique, ou Machine Learning. Le principe est assez simple. Plutôt que de coder ligne par ligne une définition de ce qu’est un chat, par exemple, on montre à l’algorithme des milliers d’images, avec la mention « ceci est un chat » ou « ceci n’en est pas un ». À force de répétitions, il finit par repérer des motifs, des formes, des couleurs qui reviennent. Il extrapole. Et il apprend.

Cette capacité d’apprentissage, on la retrouve dans la reconnaissance faciale, les assistants vocaux, les outils de traduction ou les moteurs de recommandation. Ce ne sont plus des règles fixes, mais des modèles vivants, évolutifs. On ne leur dicte plus le chemin, on leur montre le but, et ils construisent leur propre itinéraire.

Une machine logique, mais jamais neutre

Il est tentant de croire que les algorithmes sont objectifs, qu’ils se contentent d’appliquer des instructions sans parti pris. Mais cela n’a jamais été aussi faux.

Chaque algorithme est conçu par un humain, ou du moins orienté par des choix humains. Ce que l’on inclut, ce que l’on exclut, la manière dont on pondère une donnée ou dont on classe un résultat repose sur des arbitrages bien réels.

Un moteur de recherche peut faire remonter certaines sources plutôt que d’autres. Un réseau social peut amplifier certains contenus et en étouffer d’autres. Un outil de tri automatique dans un service RH peut favoriser un profil type au détriment d’un autre. L’algorithme n’invente rien, mais il reproduit les logiques qu’on lui donne. Et parfois, ces logiques enferment plus qu’elles n’éclairent.

Mieux vaut en être conscient. L’outil est puissant. Il faut apprendre à l’interroger.

Ce que ça change, pour nous

Comprendre ce qu’est un algorithme, ce n’est pas simplement acquérir un bagage technique. C’est une façon de garder prise sur un monde qui s’automatise. Ce n’est pas un geste de repli ou de méfiance, mais un réflexe de lucidité.

L’algorithme n’est pas responsable de tout. Il ne fait que refléter les intentions de ceux qui le programment. Il peut simplifier, prédire, recommander. Il peut aussi biaiser, enfermer, trier dans l’ombre. Tout dépend de ce qu’on lui demande, et de ce qu’on tolère qu’il fasse sans explication.

Alors, plutôt que de se contenter de cliquer, il peut être utile de se poser une question simple. Cette vidéo, ce trajet, ce résultat… qui l’a vraiment choisi pour moi ?